Schmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, mit denen Menschen medizinische Hilfe suchen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein kurzfristiges Phänomen, sondern für viele Patientinnen und Patienten um ein langwieriges Leiden, das den Alltag und die Lebensqualität massiv beeinträchtigen kann. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Weg von der ersten Konsultation beim Arzt bis hin zur gezielten Schmerztherapie konkret aussieht. Wer genauer hinsieht, stellt fest, dass es sich dabei um einen klar strukturierten Prozess handelt, bei dem medizinisches Fachwissen, rechtliche Vorgaben und individuelle Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden.

Hierbei geht es nicht allein um die Verschreibung von Medikamenten, sondern um einen vielschichtigen Vorgang, in dem Diagnostik, Therapieplanung und die langfristige Betreuung ineinandergreifen. Die Orientierung in diesem komplexen Prozess ist entscheidend, um Patienten bestmöglich zu unterstützen.

Erste Schritte beim Arzt: Anamnese und Diagnose

Wenn Patientinnen und Patienten mit anhaltenden oder akuten Schmerzen einen Arzt aufsuchen, beginnt der Prozess in der Regel mit einer detaillierten Anamnese. Dabei schildern sie nicht nur ihre aktuellen Beschwerden, sondern auch die Vorgeschichte, mögliche Auslöser und bisherige Therapieversuche. Für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ist dies der Ausgangspunkt, um die Schwere der Situation einzuschätzen und eine fundierte Diagnose stellen zu können. Besonders wichtig ist hierbei, zwischen akuten Schmerzen – etwa nach einer Verletzung – und chronischen Beschwerden, die über Monate hinweg bestehen, zu unterscheiden. In diesem Kontext spielt auch die Frage nach alternativen Behandlungswegen eine Rolle, beispielsweise die Möglichkeit, ein Cannabis Rezept zu erhalten, wenn klassische Therapien nicht die gewünschte Wirkung zeigen.

Im nächsten Schritt erfolgen körperliche Untersuchungen, gegebenenfalls ergänzt durch bildgebende Verfahren oder Laboranalysen. Diese dienen nicht nur dazu, die Ursache des Schmerzes zu identifizieren, sondern auch, um andere Erkrankungen auszuschließen. Denn Schmerz ist ein Symptom, das in den unterschiedlichsten Kontexten auftreten kann, von orthopädischen Problemen bis hin zu neurologischen Störungen. Je präziser die Diagnose, desto zielgerichteter lässt sich anschließend eine Therapie entwickeln, die über ein einfaches Rezept hinausgeht.

"Schmerztherapie ist nicht nur die Verschreibung eines Medikaments, sondern ein strukturierter Prozess, der Diagnose, Aufklärung und langfristige Betreuung umfasst."

Verschiedene Therapieformen in der Schmerzbehandlung

Die moderne Schmerztherapie kennt zahlreiche Ansätze, die weit über klassische Medikamente hinausreichen. In vielen Fällen wird ein multimodales Konzept empfohlen, das bedeutet, verschiedene Methoden werden miteinander kombiniert, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Medikamente spielen zwar häufig eine zentrale Rolle, doch ergänzend kommen auch Physiotherapie, Psychotherapie oder komplementäre Verfahren wie Akupunktur zum Einsatz. Diese Vielfalt ist notwendig, da Schmerzen sowohl körperliche als auch psychische Komponenten haben und sich durch unterschiedliche Mechanismen manifestieren können.

Ein Beispiel ist die Unterscheidung zwischen Medikamenten, die akute Schmerzzustände lindern, und solchen, die langfristig eine stabile Behandlung ermöglichen. Während klassische Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol eher für kurzfristige Beschwerden geeignet sind, kommen bei chronischen Erkrankungen oft andere Substanzen zum Einsatz. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ergänzende Methoden wie Bewegungstherapie oder psychologische Begleitung den Behandlungserfolg deutlich steigern können. Eine reine Medikation ist selten ausreichend, um die komplexen Herausforderungen von Schmerzpatienten zu bewältigen.

Der Weg zum Rezept: Abläufe und Voraussetzungen

Nachdem die Diagnose gestellt und erste Therapieoptionen besprochen wurden, stellt sich für viele Patientinnen und Patienten die Frage, wie der Weg zum eigentlichen Rezept abläuft. Dieser Prozess ist komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ärztinnen und Ärzte müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigen, bevor sie ein Medikament verschreiben, das in eine langfristige Schmerztherapie eingebettet ist. Dazu gehören die genaue Dokumentation der Beschwerden, der Verlauf bisheriger Behandlungen und die Einschätzung, ob eine Rezeptausstellung medizinisch und rechtlich gerechtfertigt ist. Gerade in Fällen chronischer Schmerzen ist die Dokumentation besonders wichtig, da sie nicht nur die Entscheidung stützt, sondern auch für spätere Anpassungen der Therapie von zentraler Bedeutung ist.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Rolle von Fachärztinnen und Fachärzten. Während Hausärzte oft die erste Anlaufstelle sind, können bestimmte Rezepte – insbesondere für stärker regulierte Medikamente – nur von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten ausgestellt werden. Dazu zählen etwa Neurologen, Orthopäden oder Schmerztherapeuten. Diese prüfen nicht nur die Indikation, sondern auch mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und die individuelle Belastbarkeit der Patienten. Der Weg zum Rezept ist daher ein Zusammenspiel von gründlicher Diagnostik, interdisziplinärer Zusammenarbeit und einer klaren rechtlichen Grundlage. Für Betroffene bedeutet dies manchmal längere Wege und Wartezeiten, aber auch ein höheres Maß an Sicherheit.

Ein Blick auf die zentralen Kriterien zeigt, dass die Ausstellung eines Rezepts nicht willkürlich geschieht, sondern nach klaren Vorgaben strukturiert ist:

- Schwere und Dauer der Schmerzen

- Nachweis, dass andere Behandlungsformen nicht ausreichend helfen

- Einschätzung der Risiken im Vergleich zum Nutzen

- Dokumentierte Aufklärungsgespräche zwischen Arzt und Patient

Diese Faktoren führen dazu, dass Rezepte eine fundierte medizinische Entscheidung darstellen, die weit über einen schnellen Handgriff hinausgeht.

Möglichkeiten und Grenzen moderner Schmerztherapie

Die Schmerztherapie hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, doch auch ihre Grenzen sind sichtbar. Moderne Ansätze setzen zunehmend auf ganzheitliche Konzepte, bei denen nicht nur der Schmerz selbst, sondern auch die psychische Belastung, die Lebensumstände und die sozialen Faktoren berücksichtigt werden. So kann es sein, dass Patientinnen und Patienten neben einer medikamentösen Behandlung auch Angebote wie Physiotherapie, Verhaltenstherapie oder spezielle Entspannungsverfahren erhalten. Die Kombination dieser Methoden wird oft als multimodale Therapie bezeichnet und gilt heute als Goldstandard in der Behandlung chronischer Schmerzen.

Auf der anderen Seite gibt es klare Grenzen, die sowohl medizinisch als auch rechtlich bedingt sind. Medikamente, die stark wirken, bergen auch höhere Risiken, sei es durch Nebenwirkungen oder ein mögliches Abhängigkeitspotenzial. Deshalb unterliegt ihre Verschreibung strengen Vorgaben. Auch die Erwartungen von Patientinnen und Patienten spielen eine Rolle: Schmerzfreiheit ist nicht in jedem Fall realistisch erreichbar. Vielmehr geht es darum, die Schmerzen auf ein Maß zu reduzieren, das ein weitgehend normales Leben ermöglicht. Diese realistische Einschätzung verhindert Enttäuschungen und macht den Weg frei für eine nachhaltige Therapie, die auf langfristige Stabilität setzt.

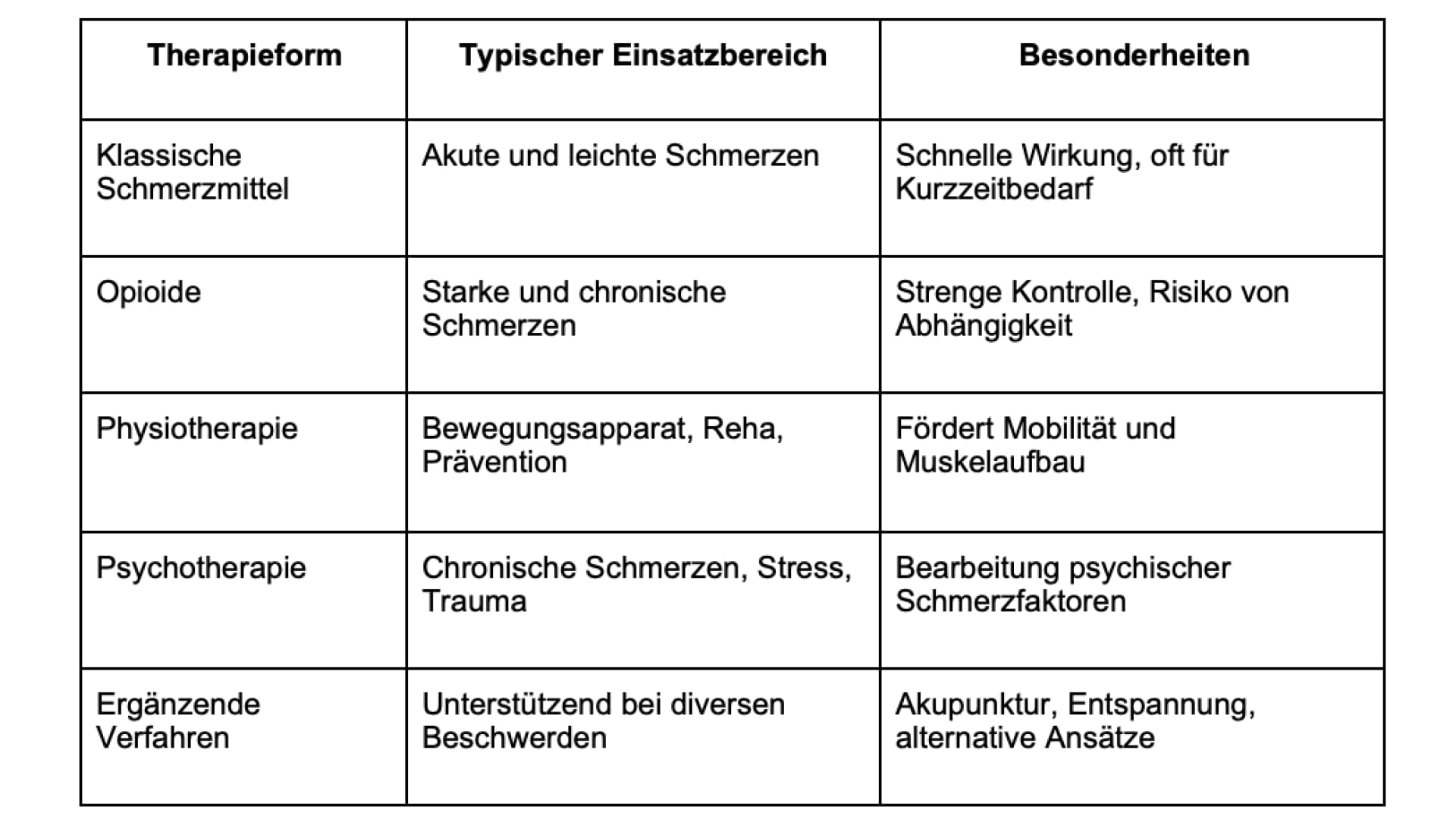

Um den Überblick über verschiedene Therapieansätze und ihre typischen Einsatzgebiete zu erleichtern, zeigt die folgende Tabelle eine vereinfachte Übersicht:

Diese Übersicht macht deutlich, dass Schmerztherapie kein einheitliches Schema kennt, sondern stets individuell zugeschnitten werden muss. Gerade diese Vielschichtigkeit ist es, die Betroffenen sowohl Hoffnung als auch Orientierung gibt.

Orientierung für Betroffene und Ausblick

Für Patientinnen und Patienten, die sich auf den Weg in eine Schmerztherapie begeben, stellt sich oft die Frage, wie sie selbst aktiv zu einem erfolgreichen Verlauf beitragen können. Der erste Schritt besteht darin, gut vorbereitet in das Gespräch mit dem behandelnden Arzt zu gehen. Dazu gehört nicht nur die genaue Schilderung der Beschwerden, sondern auch das Mitbringen relevanter Unterlagen wie Vorbefunde, Medikamentenlisten und möglicherweise ein Schmerztagebuch. Diese Unterlagen helfen den Ärztinnen und Ärzten, den Verlauf besser einzuschätzen und individuelle Therapiepläne zu entwickeln. Ebenso wichtig ist es, Erwartungen offen anzusprechen: Wer versteht, dass Schmerzfreiheit nicht immer vollständig erreichbar ist, kann gemeinsam mit dem Arzt realistische Ziele setzen und kleine Fortschritte als Erfolg wahrnehmen.

Darüber hinaus können Betroffene auch im Alltag vieles tun, um die Wirksamkeit der Therapie zu unterstützen. Dazu zählen regelmäßige Bewegung, Stressbewältigungstechniken oder auch eine bewusste Gestaltung des Tagesrhythmus. Oft sind es kleine Veränderungen, die in Summe eine große Wirkung entfalten. Auch die aktive Teilnahme an Programmen zur Patientenschulung oder Selbsthilfegruppen kann hilfreich sein, da hier nicht nur Fachwissen vermittelt wird, sondern auch der Austausch mit anderen Betroffenen neue Perspektiven eröffnet. In diesem Sinne ist Schmerztherapie nicht ausschließlich eine medizinische Leistung, sondern ein gemeinsamer Prozess, bei dem Ärztinnen und Ärzte sowie Patienten Verantwortung tragen.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Schmerztherapie ein kontinuierlicher Weg ist, der ständige Anpassungen und ein hohes Maß an Kommunikation erfordert. Fortschritte in der Medizin, neue Medikamente und innovative Verfahren eröffnen zusätzliche Chancen, doch die Basis bleibt die enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient. Wer diesen Prozess als partnerschaftlichen Weg versteht, wird feststellen, dass sich die Lebensqualität Schritt für Schritt verbessern lässt, auch wenn der Schmerz nicht vollständig verschwindet.